“往年一亩地最多收500多公斤玉米,今年用了新技术,一亩地多收了250公斤!”近日,在疏勒县的复播玉米核心示范区,种植户岳亚飞手捧着饱满的玉米棒,难掩丰收的喜悦。这片由自治区农科院农业资源与环境研究所(以下简称资环所)打造的示范田,经第三方专家组实收测产,复播玉米平均亩产达752.49公斤,较当地传统种植模式增产超30%,标志着《喀什地区高产复播玉米水肥关键技术集成示范应用》项目取得突破性成效。

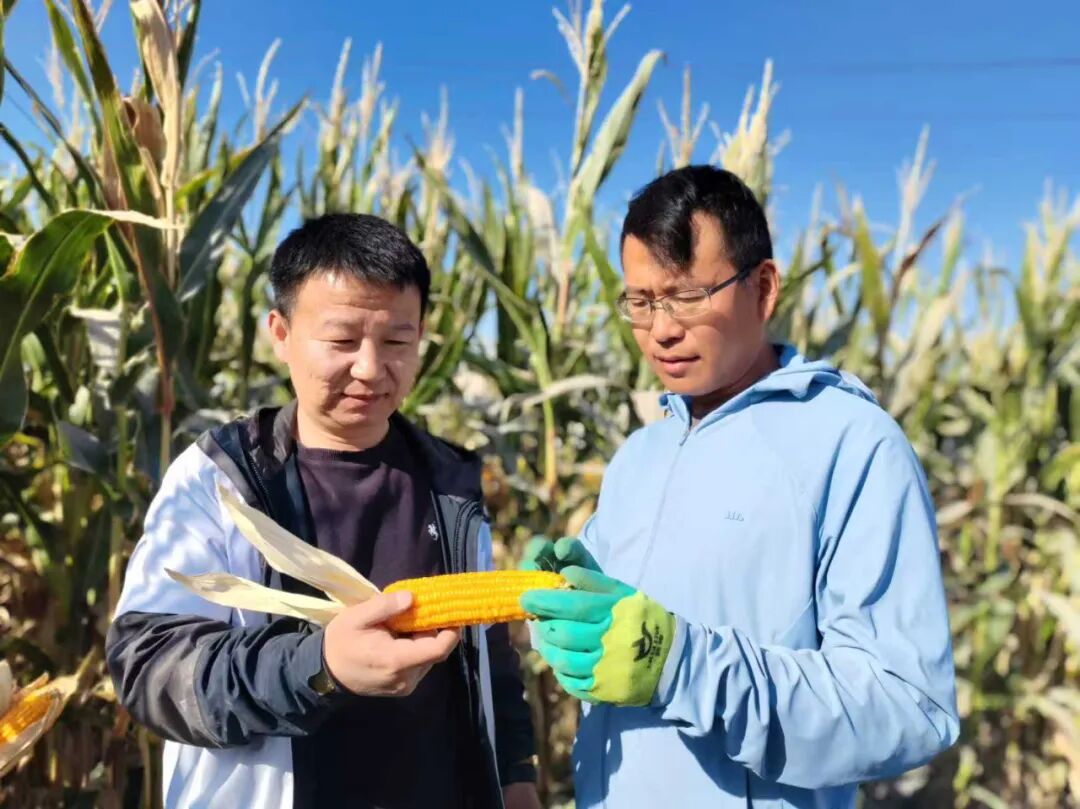

测产现场

喀什地区是新疆“冬麦+复播玉米”种植模式的核心区域,这种一年两季的农作物种植模式既能充分利用当地光热资源,又能实现一年两熟的粮食生产,对保障区域粮食安全意义重大。但长期以来,复播玉米单产始终徘徊在低位,成为制约当地农业增效、农民增收的关键瓶颈。

“核心问题集中在三个方面。”资环所土壤生态农业创新团队首席、研究员王斌解释,首要问题是玉米密植后根系竞争激烈,导致争水争肥现象突出,玉米植株出现出苗不齐、空杆率高、结实率低和大小苗等问题;其次,复播玉米生育期较短,传统种植模式难以精准匹配各生育阶段的水肥需求;此外,植株群体过于密集也会导致相互遮光,大幅降低光能利用率,最终影响产量形成。

测产现场

针对这些痛点,王斌团队历时多年攻关,集成创新“一穴多株复播玉米”高产水肥关键技术,从播种到成熟实现全环节精准管控,既适配南疆复播玉米短生育期特性,又最大化激活土壤、水肥与光热资源潜力,充分挖掘作物增产潜能。

王斌介绍,为解决“苗不齐”问题,团队采用“一穴多株”种植方式,搭配定制播种机与早熟小粒玉米品种,再通过专用匀苗技术与产品,彻底攻克传统一穴多株模式下的大小苗难题,确保幼苗整齐健壮。

在破解“水肥不匹配”难题上,团队根据玉米密植后不同生育期的水肥需求变化,实施动态精准水肥调控,确保关键生长阶段水肥供应及时、足量,为高产打下基础。

针对“光照不足”的技术瓶颈,团队创新采用等行距与宽窄行两种种植模式,优化植株群体空间布局,有效缓解密植带来的光合作用竞争问题,提升光能利用效率。

测产现场

10月14日,来自农业领域的第三方专家组对疏勒县两块总面积238亩的核心示范区进行实收测产,最终得出平均亩产752.49公斤的结果。这一产量较当地传统种植模式每亩增产超200多公斤,增幅突破30%,用数据验证了技术的可行性与高效性。

“这套水肥集成技术不仅能显著提升产量,还能帮助农民降低种植成本、提高收益。”自治区农科院植物保护研究所、玉米病虫害综合防控创新团队首席郭文超表示,该技术贴合南疆农业生产实际,操作简便、易推广,未来大面积应用后,将为南疆复播玉米产业发展注入新动能,为区域粮食增产、农民增收提供有力的技术支撑,助力乡村振兴与农业高质量发展。