中新网新疆新闻9月24日电(王小军)9月24日,新疆维吾尔自治区农业科学院与阿克苏鲜丰水果有限公司在乌鲁木齐签约,未来五年将联手攻关,以这项技术为核心,为新疆特色干鲜果品打造全链条保鲜加工方案,让戈壁珍馐跨越山海仍能留住“新疆果品特有的鲜甜”。

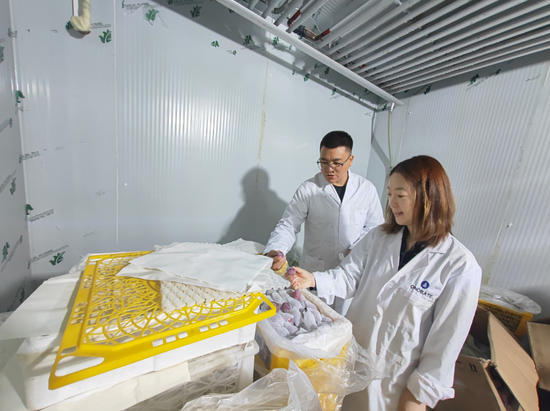

历经新疆科研团队11年研发攻坚的 “减压熏蒸保质减损技术”,如今终于迎来产业化落地契机。“新梅怕皱、鲜杏怕烂、核桃怕哈、巴旦木怕干,这些带着戈壁阳光气息的珍馐,曾因“保鲜短板”难越山海。而此次合作投入的1200万元技术转化费,将重点用于技术落地、产品升级和人才培养,支撑科研成果从‘纸上’走向‘车间’,从此后就像给每种果品定制专属‘保鲜舱’。” 新疆维吾尔自治区农科院农产品加工研究所所长、研究员吴斌说道。

吴斌解释,这项核心技术的妙处在于“共性技术、个性适配”,也就是通过这套技术,让不同果品贮运损耗率将进一步降低,消费者吃到的每一颗果子,都能保留果园初摘时的风味。

看似精准的“个性适配”,背后是团队攻克三大技术难点的艰辛历程。最初,新梅喜湿、核桃喜燥的特性让共用设备成了难题,团队在在实验室和企业生产一线,多年跟踪监测,记录新梅在不同湿度下的品质变化、总结核桃仁哈败规律,最终建立200余组参数的 “保鲜数据库”,实现“一套设备,调千种参数”。

接下来,团队发现,传统熏蒸剂残留问题与新疆果品“天然属性”相悖,研发组反复试验,发现低压环境能让熏蒸剂利用率提升80%、用量减少四分之三,实现了新疆特色干鲜果品的绿色保鲜减损,显著提升了货架销售期和经济效益。

实验室设备体积大、效率低,为此,团队耗时2年改造出模块化机组,将保鲜处理时间从3小时缩至1小时,单批次处理量从1吨提至5吨,彻底打通技术落地“最后一公里”。

吴斌说,针对喜燥的新疆特色果品,调控特定压力与温度,从果实内部解决果实软化;面对怕氧化的核桃,优化熏蒸环境,让果仁始终脆嫩不哈败。此次合作不止“锁鲜”,更要让果品 “变身”。

除了减压熏蒸技术,双方还将研发干鲜果品精深加工技术,把普通干果变成即食凉果新潮产品。同时,挖掘果壳、果渣的价值,实现“一颗果子全身是宝”,提升产业附加值。

近年来,吴斌每年将带技术团队深入阿克苏鲜丰水果有限公司生产线工作6个月,分析企业需求、把车间变成实验室,不断进行技术改进,让科技创新转化为产业增效的经济方案,只为让技术落地实施。

“天山果子的纯粹风味,我们得用技术守住。” 吴斌说,希望通过五年合作,让新疆果品既保得住 “天山味道”,又能在国内外市场更有竞争力,让更多人吃到新疆好味道,也让果农的辛苦结出更丰实的果实。(完)