母女棉农面临前所未有的困境——千亩棉田出苗率不足30%。母亲是拥有十几年种植经验的老农人,女儿则是放弃翻译职业返乡助农的新生代。传统灌水催苗、补种等措施失效后,这场"出苗危机"暴露出隐藏的生态矛盾:咸水冬灌与黑碱土壤的致命组合。

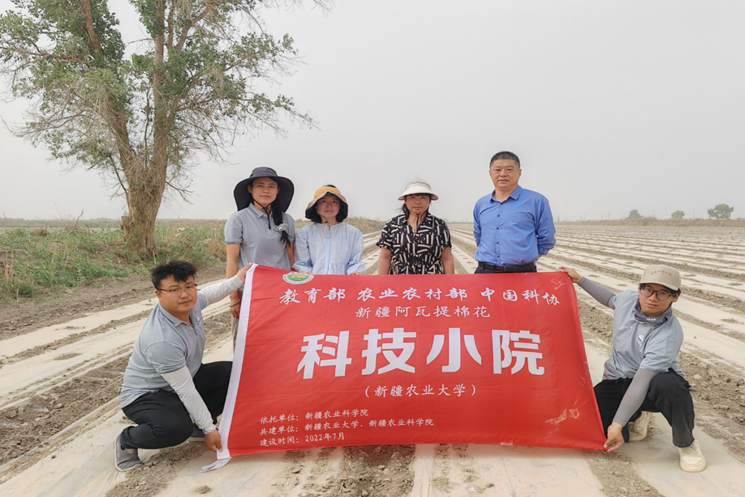

新疆阿瓦提棉花科技小院成员现场勘查发现,表层土壤板结严重,未出苗种子虽能发芽却因水分倒渗而枯死。周边棉田正常出苗的现象,直接指向该地块的特殊性:

1. 水质陷阱:冬灌使用咸水,叠加5月天山雪水未融,土壤盐分无法淋溶下渗;

2. 黑碱难题:土壤中富含碳酸钠(黑碱),其强碱性(pH>9)和胶体特性导致板结硬化,普通灌溉反而加速盐分上返;

3. 渗透压失衡:种子与土壤间形成"逆向渗透",幼苗如同在盐渍中脱水而亡。

阿瓦提县的案例折射出干旱区农业的深层矛盾:

水资源错配:农业用水紧缺与咸水利用的矛盾长期存在,但缺乏科学指导;

土壤退化加速:连年浅耕(-20cm)、大水漫灌导致次生盐渍化,传统"经验种植"已难以应对极端情况;

代际认知断层:老农人依赖历史经验,而年轻一代缺乏生态农业知识储备。

那位母亲的话令人深思:"种了十几年地,第一次见这种情况。"这恰恰说明气候变化与土地退化正在突破传统农业的适应边界。

"今年这块地真是像中了邪!"棉农困惑着说,"种业公司催我们换品种,农药公司推荐高价调节剂,可补种三次、试了各种法子,苗还是不出……"面对重度盐碱化的千亩棉田,农户已投入大量成本,盲目更换种子或追加农药不仅可能加剧土壤恶化,更让本已拮据的生产雪上加霜。

此次危机处理凸显出现代农业服务的转型方向:

诊断前置化:需建立土壤健康档案,定期监测水盐动态;

技术场景化:将"耐盐品种+节水控盐"技术打包成适配方案;

知识迭代:通过"母女棉农"这类典型案例,推动传统经验与科学认知的融合。

当黑碱土壤遇上咸水灌溉,阿瓦提的棉苗困境是中国2亿亩盐碱地农业的缩影。科技小院的实践证明,破解"出苗危机"不能止步于应急补救,更需要构建"土壤-水-作物-管理"的协同系统。正如崔建平老师所强调的:"农业现代化不是淘汰传统,而是让老农人的双手握紧科学的钥匙。"在这对母女棉农的故事里,我们既看到土地发出的警告,也读懂了科技兴农的真正含义——它不仅是提高苗率的技术,更是人与自然重新和解的智慧