近日,自治区农科院农业资源与环境研究所农业水资源高效利用创新团队在国际权威期刊《Agricultural Water Management》上发表了题为“Main influence indicators and regulatory pathways of emitter clogging under physical and chemical combination factors”的研究论文(IF=5.9/Q1)。该研究系统揭示了灌水器堵塞的动态机制及核心影响因素,为优化灌溉系统设计、提升水资源利用效率提供了重要理论支撑。

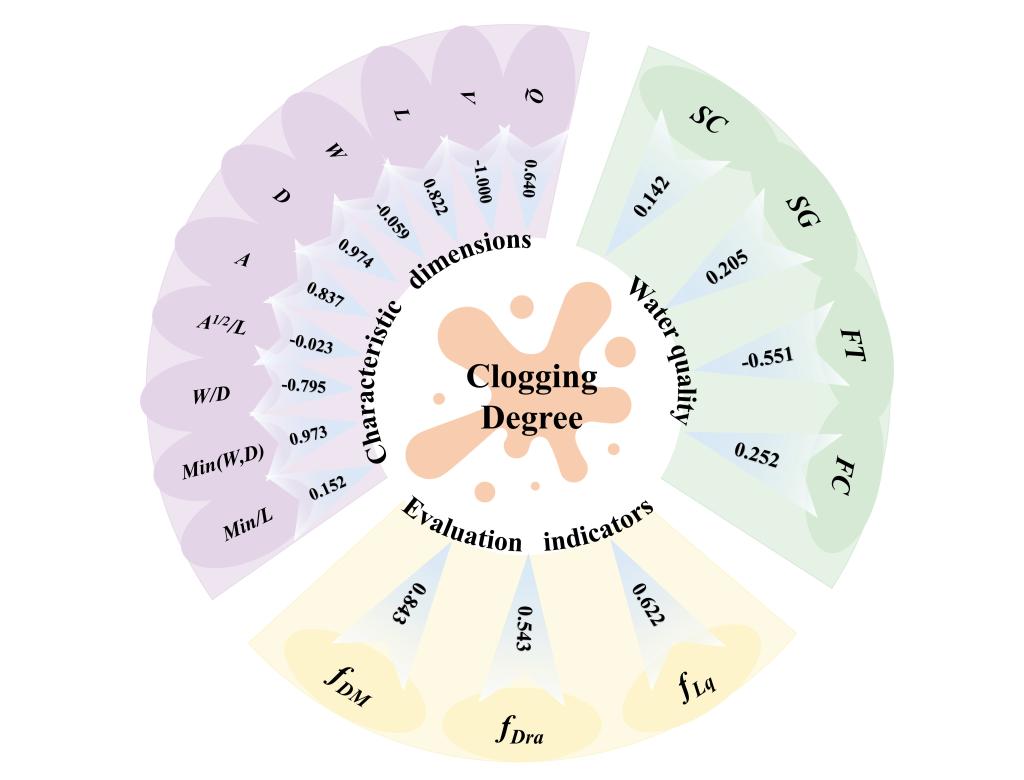

滴灌技术是干旱区农业节水的核心手段,但灌水器堵塞问题长期制约其应用效果,导致灌溉不均、维护成本增加。为探明堵塞成因,研究团队综合采用实验室模拟、长期田间监测及微观表征技术,分析了不同水质、灌水器结构及运行条件下堵塞物的形成路径。研究发现,堵塞主要由物理颗粒沉积(占比42.3%)、化学结晶(占比33.8%)和生物膜黏附(占比23.9%)三类路径共同作用引发。其中,粒径>100μm的悬浮物是物理堵塞的主导因子;高硬度水质(Ca²+>200mg/L)显著加速碳酸盐结晶;而微生物胞外聚合物(EPS)的累积则导致生物膜堵塞风险提高1.8倍。采用基于相对平均流量的灌水器寿命、灌水器最终相对平均流量、灌水器堵塞物质干质量三个指标对灌水器堵塞程度进行评估,以期全面评价灌水器堵塞程度,衡量不同因素对于堵塞发展的影响。研究进一步提出,优化灌水器流道结构(如增加湍流区设计)可降低堵塞概率达27.5%;结合前置过滤等多种措施从水质入手解决灌水器堵塞问题,延长田间灌水器使用寿命。该成果创新性地构建了“多路径协同防控”技术体系,为滴灌系统高效运行提供了科学解决方案,对推动干旱区农业节水化、智能化发展具有重要意义。

自治区农科院农业资源与环境研究所为论文第一完成单位,王惠博士为论文第一作者,马晓鹏研究员为论文通讯作者。本研究得到国家自然科学基金、自治区重大科技专项、国家重点科技发展计划项目的资助。