近日,自治区农业科学院农业质量标准与检测技术研究所农产品质量与风险评估团队在国际知名期刊《Food Chemistry》在线发表了题为“Elucidating the occurrence patterns of Alternaria toxin tenuazonic acid in individual tomatoes through MALDI-MSI and LC-MS/MS”的研究论文(IF=8.5/Q1),为加工番茄链格孢毒素检测与防控提供了一种新方法。

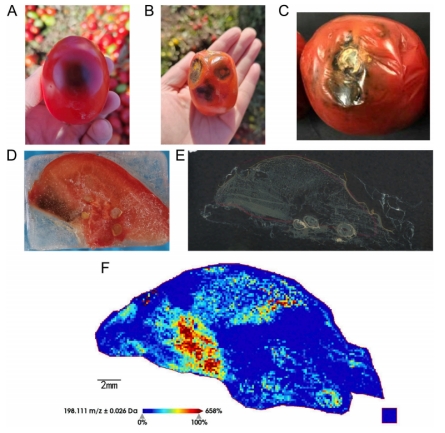

因链格孢属真菌(Alternariasp.)潜伏侵染造成的番茄黑斑病(俗称黑疤果)在中晚熟番茄中发病率较高,不仅影响番茄产量和质量,还可产生对人体有健康威胁的链格孢毒素并积累在番茄制品中。细交链孢菌酮酸(TeA)是链格孢毒素中毒性最强、检出含量最高的一种毒素。本研究以自然发病的加工番茄为材料,使用基质辅助激光解析质谱成像技术(MALDI-MSI)和液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)技术,首次详细分析了单个病斑番茄中TeA的空间分布和平均含量水平,结果表明,TeA的空间分布呈现“由内向外递减”的特征,核心病斑区TeA渗透深度可达非病斑果肉内5 mm。

通过MALDI-MSI技术对比感染相同病症(人工接种链格孢菌后16天)的番茄样本,发现冷藏(4℃)条件下病斑扩展速度虽低于常温,但TeA含量显著更高;代谢组学分析显示,冷藏处理会抑制番茄中黄酮类抗病代谢物的合成,同时上调脂肪酸代谢通路。研究进一步发现,与转几丁质酶基因的番茄(tgChitinase)相比,转漆酶基因的番茄(tgCotA)接种链格孢菌后表现显著的抗病性,果实健康,TeA含量降低91.4%,这归因于漆酶CotA能够分解链格孢菌毒力因子。本研究阐明了TeA在番茄中的分布、扩散和积累机制,为番茄黑斑病病害防控和食品安全提供了新策略。

自治区农科院“天山英才-特聘专家”、中国科学院上海营养与健康研究所武爱波研究员团队博士生孙帆、质标所范盈盈副研究员为论文共同第一作者,武爱波研究员为通讯作者。该研究得到国家自然科学基金杰出青年基金、中国科学院国际合作项目、国家自然科学基金地区基金、新疆蔬菜产业技术体系等项目的资助。